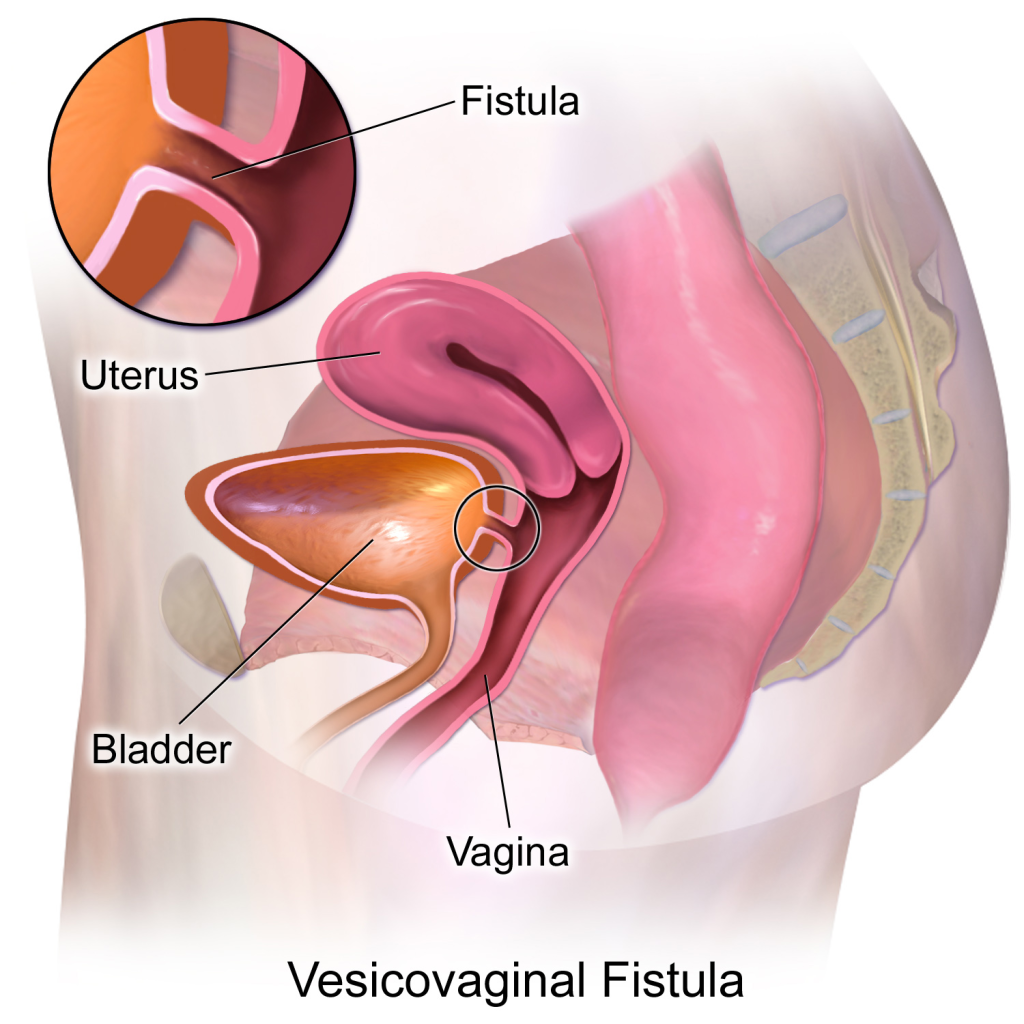

La fistule vésicovaginale (FVV) est une connexion anormale entre la vessie et le vagin, entraînant une fuite involontaire continue d’urine dans la cavité vaginale. Cette condition pénible affecte principalement la santé physique et la qualité de vie des femmes, souvent avec des conséquences sociales et psychologiques importantes.

La FVV survient le plus souvent comme complication d’un travail obstructif prolongé dans des contextes à ressources limitées, tandis que dans les régions plus développées, elle peut résulter d’une chirurgie pelvienne, d’une radiothérapie ou d’une malignité. Un diagnostic précis et un traitement efficace, allant de la prise en charge conservatrice à la réparation chirurgicale complexe, sont essentiels pour restaurer la continence et améliorer les résultats pour les patientes.

Qu’est-ce qu’une fistule vésicovaginale ?

Une fistule vésicovaginale est une ouverture ou un trajet anormal qui se forme entre la vessie et le vagin, permettant à l’urine de s’écouler de manière continue et incontrôlée de la vessie vers le canal vaginal. Cela entraîne une fuite urinaire persistante, source de souffrance physique et émotionnelle pour les personnes concernées.

La FVV est une affection évitable et traitable, et avec des soins médicaux ou chirurgicaux appropriés, la plupart des patientes peuvent retrouver la continence et améliorer leur qualité de vie.

Causes de la fistule vésicovaginale

Les causes de la FVV varient selon les contextes géographiques, sanitaires et sociaux. Elles sont généralement classées en causes obstétricales, chirurgicales, liées à la radiothérapie, malignes ou traumatiques. Voici un aperçu des causes les plus fréquentes :

Causes Obstétricales: Travail obstructif prolongé : Cause principale dans les milieux à ressources limitées. La pression prolongée de la tête fœtale contre les organes pelviens provoque une nécrose tissulaire (mort des tissus), entraînant la formation d’une fistule. Prise en charge obstétricale inadéquate : L’absence de césarienne en temps utile ou d’une assistance qualifiée augmente le risque.

Causes Chirurgicales: Hystérectomie (ablation de l’utérus) : Cause chirurgicale la plus fréquente dans les pays développés. Une blessure involontaire de la vessie lors de la chirurgie peut entraîner une FVV. Chirurgies pelviennes : Les interventions impliquant la vessie, le vagin ou les organes reproducteurs peuvent provoquer des dommages accidentels et la formation de fistules.

Radiothérapie: Utilisée pour traiter les cancers pelviens (ex. : cancer du col utérin, de la vessie ou du rectum), la radiothérapie peut provoquer des lésions tissulaires et une nécrose, conduisant à l’apparition de fistules plusieurs mois ou années après.

Malignité: Un cancer avancé du col, de la vessie ou du vagin peut éroder directement la vessie et le vagin, formant une fistule.

Traumatismes: Fractures pelviennes ou blessures pénétrantes (ex. : accidents ou violences sexuelles) peuvent causer une FVV. Corps étrangers insérés dans le vagin peuvent également entraîner une dégradation tissulaire et la formation d’une fistule.

Infections et Maladies Inflammatoires: Bien que rares, des infections sévères ou des affections inflammatoires chroniques comme la tuberculose ou la maladie de Crohn peuvent contribuer à la formation de fistules.

Symptômes

Le symptôme principal de la FVV est la fuite continue et involontaire d’urine par le vagin, mais d’autres symptômes peuvent apparaître selon la taille et la localisation de la fistule ainsi que les infections ou complications associées.

Symptômes fréquents :

- Fuite urinaire continue par le vagin, souvent sans avertissement ni contrôle.

- Humidité et irritation dans la région vaginale et périnéale : une humidité constante peut causer des lésions cutanées, des éruptions et de l’inconfort.

- Écoulement vaginal malodorant : pouvant résulter d’une infection ou d’un contact urinaire persistant.

- Infections urinaires récidivantes : dues à l’écoulement anormal d’urine et à une possible contamination bactérienne.

- Douleur ou gêne : certaines femmes ressentent des douleurs pelviennes ou vaginales, surtout en cas d’infection ou d’inflammation.

- Inflammation vaginale ou sensation de brûlure : causée par l’irritation de la muqueuse vaginale par l’urine.

- Détresse sociale et émotionnelle : souvent source d’embarras, d’isolement social, de dépression et d’anxiété.

- Aménorrhée ou infertilité (en cas de lésion liée à l’accouchement), surtout si des blessures associées aux organes reproducteurs sont présentes.

Ces symptômes apparaissent généralement dans les jours à semaines suivant la cause sous-jacente (accouchement, chirurgie, radiothérapie) et nécessitent une évaluation médicale rapide.

Diagnostic

Le diagnostic de la FVV repose sur une combinaison d’examens cliniques, d’imagerie et parfois de procédures endoscopiques pour confirmer la présence, la taille et la localisation de la fistule. Un diagnostic précis est essentiel pour planifier un traitement efficace.

Anamnèse et examen clinique: Antécédents : fuite urinaire continue, notamment après un accouchement, une chirurgie pelvienne ou une radiothérapie. Examen pelvien : un examen au spéculum peut révéler une fuite visible d’urine au niveau de la paroi vaginale ou de l’orifice fistuleux.

Tests au colorant: Tests simples et efficaces au lit du patient :

- Test au bleu de méthylène (test des trois écouvillons) :

• Le bleu de méthylène est instillé dans la vessie via un cathéter.

• Des écouvillons placés dans le vagin sont examinés pour détecter une coloration bleue.

• La présence de bleu sur les écouvillons indique probablement une fistule vésicovaginale. - Test double au colorant :

• Utilise la phénazopyridine orale (qui colore l’urine en orange) et le bleu de méthylène dans la vessie.

• Permet de différencier les fistules vésicovaginales des fistules urétérovaginales.

Cystoscopie: Un cystoscope (endoscope fin et éclairé) est introduit par l’urètre dans la vessie pour visualiser directement l’intérieur de la vessie et l’orifice de la fistule.

Examens d’imagerie

- Cystographie mictionnelle (VCUG) : radiographie de la vessie pendant la miction après injection de produit de contraste.

- Urographie par scanner ou IRM : utile pour les fistules complexes ou hautes et pour obtenir des informations anatomiques détaillées.

- Échographie : moins couramment utilisée, mais peut aider à identifier des anomalies associées.

Urographie intraveineuse (UIV): Évalue les voies urinaires supérieures et exclut une atteinte urétérale.

Vaginoscopie: Similaire à la cystoscopie, mais focalisée sur l’examen de la face vaginale de la fistule.

Chirurgie de la fistule vésicovaginale / traitement

La réparation chirurgicale est le traitement principal pour la plupart des fistules vésicovaginales, surtout lorsque la fistule ne se ferme pas par des mesures conservatrices. L’objectif est de fermer le trajet fistuleux, de restaurer la fonction urinaire normale et de prévenir les récidives.

Timing de la chirurgie

- Réparation précoce : peut être tentée dans certains cas, notamment pour les petites fistules détectées rapidement après la lésion.

- Réparation différée : préférée dans la plupart des cas, après 3 à 6 mois, pour permettre la diminution de l’inflammation et de l’infection et la cicatrisation des tissus.

Approches chirurgicales

Voie transvaginale

- La plus courante pour les fistules basses.

- Avantages : moins invasive, récupération plus rapide, moins de perte sanguine.

- Procédure :

• Accès à la fistule par le vagin.

• Excision ou dé-épithélialisation du trajet fistuleux.

• Fermeture en plusieurs plans des parois vésicales et vaginales, souvent avec interposition d’un tissu sain (ex. : lambeau de Martius — un lambeau graisseux des lèvres).

Voie transabdominale

- Utilisée pour les fistules hautes, complexes ou récidivantes, ou lorsque l’accès vaginal est limité.

- Réalisée en chirurgie ouverte, laparoscopique ou robot-assistée.

- Procédure :

• Ouverture de la vessie par voie abdominale, excision de la fistule, réparation en couches.

• Lambeau d’interposition tissulaire (omentum, péritoine) pour renforcer la réparation.

Chirurgie laparoscopique/robotique

- Options mini-invasives offrant :

• Meilleure visualisation

• Durée d’hospitalisation réduite

• Récupération plus rapide

Soins postopératoires

- Drainage vésical par sonde de Foley pendant 10 à 14 jours pour permettre la cicatrisation.

- Antibiotiques pour prévenir l’infection.

- Éviter les rapports sexuels vaginaux ou les activités intenses pendant 6 à 8 semaines.

Quand la chirurgie n’est pas envisageable

- Patients inéligibles à la chirurgie

- Atteintes cancéreuses ou radiques étendues

- Dans ces cas, une dérivation urinaire (ex. : dérivation iléale) peut être envisagée en dernier recours.

Suivi après chirurgie

Le suivi postopératoire est essentiel pour assurer une bonne cicatrisation, surveiller les complications et accompagner la récupération physique et émotionnelle de la patiente. Un suivi structuré augmente les chances de succès et diminue le risque de récidive.

Période postopératoire immédiate

- Drainage vésical avec cathéter de Foley pour 10 à 14 jours (ou plus si nécessaire).

- Antibiotiques et gestion de la douleur.

- Surveillance des signes de complications : fuite urinaire persistante, fièvre, infection, douleur ou hématurie.

Retrait du cathéter et évaluation

- Retrait du cathéter généralement après 2 semaines.

- Épreuve de miction pour évaluer la capacité vésicale et la continence.

- Test au colorant (ex. bleu de méthylène) répété si besoin pour vérifier l’absence de fuite.

Consultations de suivi

- À 2 semaines, 6 semaines, 3 mois, 6 mois, puis annuellement si nécessaire.

- Examen pelvien, recherche de récidive, infection ou tissu cicatriciel, évaluation des troubles urinaires.

Examens complémentaires

- Cystoscopie ou imagerie (cystographie, IRM) si symptômes persistants ou récidivants.

Éducation et accompagnement

- Conseils sur l’hydratation, l’hygiène périnéale et l’activité sexuelle (généralement différée 6–8 semaines).

- Soutien psychologique si besoin, notamment en cas de stigmatisation sociale ou traumatisme lié à la FVV.

- Conseils en planification familiale.

Rééducation du périnée

- Exercices du plancher pelvien pour renforcer les muscles et améliorer la continence.

- Orientation vers un uro-gynécologue ou un kinésithérapeute spécialisé en cas de cas complexes.

Surveillance à long terme

- Certaines patientes nécessitent un suivi urologique prolongé, notamment après radiothérapie ou fistules liées au cancer.

Taux de succès de la chirurgie

Le taux de réussite de la réparation chirurgicale des FVV est généralement élevé, mais varie selon plusieurs facteurs : taille et localisation de la fistule, cause, délai de réparation, technique chirurgicale et expérience du chirurgien.

- Réparation primaire : taux de succès de 85 à 95 % selon la plupart des études.

- Réparations répétées ou complexes : taux de succès plus faible, entre 70 et 85 %.

- Réparation différée : meilleurs résultats que les réparations immédiates.

Facteurs influençant le succès

- Taille de la fistule : les petites fistules ont de meilleurs taux de réussite.

- Localisation : les fistules vaginales basses sont plus faciles à réparer que les hautes ou complexes.

- Qualité des tissus : tissus sains et bien vascularisés favorisent la cicatrisation.

- Cause : les fistules obstétricales ont de meilleurs pronostics que celles causées par la radiothérapie ou un cancer.

- Technique chirurgicale : chirurgiens expérimentés et centres spécialisés donnent de meilleurs résultats.

- Soins postopératoires : drainage correct de la vessie et contrôle des infections favorisent la réussite.

Résumé

| Condition | Taux de succès (%) |

| Réparation primaire de FVV | 85 – 95 |

| Réparation complexe ou récidivante | 70 – 85 |

| Fistules liées à la radiothérapie | Plus faible, variable |

Résumé global

La fistule vésicovaginale est une connexion anormale entre la vessie et le vagin causant une fuite urinaire continue, souvent due à un travail obstructif prolongé, une chirurgie pelvienne ou une radiothérapie. Le diagnostic repose sur l’évaluation clinique, les tests au colorant, la cystoscopie et l’imagerie. Le traitement principal est chirurgical, par voie vaginale ou abdominale, avec de bons taux de succès, surtout lorsqu’il est réalisé par des chirurgiens expérimentés. Un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée sont essentiels pour restaurer la continence, améliorer la qualité de vie et réduire les complications physiques et sociales associées à la FVV.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Urologue

Istanbul – TURQUIE

Leave a Reply